Este artigo foi escrito por Pilar Boyero, especialmente para o Rioonwatch Publicado em 03/12/2020 às 9h42

No Mês da Consciência Negra, esta matéria cobre um evento da FLUP sobre as autoras negras brasileiras pioneiras, Carolina Maria de Jesus e Lélia Gonzalez, e é parte de nossa parceria com o The Rio Times. Para a matéria publicada no The Rio Times, em inglês, clique aqui.

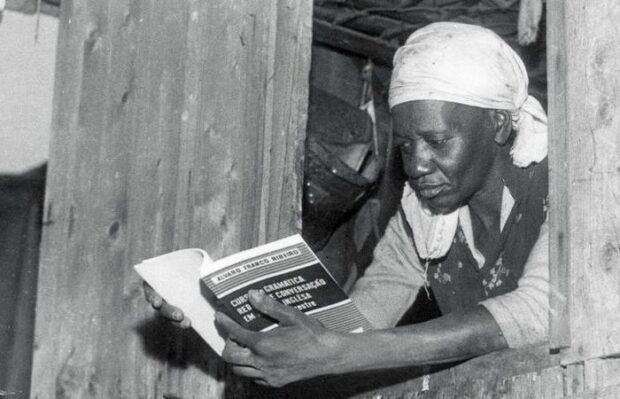

A Festa Literária das Periferias (FLUP), que ocorre desde 2012 em favelas e espaços públicos da cidade, elaborou sua edição de 2020 em homenagem a duas “autoras brasileiras negras pioneiras”, Carolina Maria de Jesus e Lélia Gonzalez. Em seu livro Quarto de Despejo de 1960, Carolina Maria de Jesus narra a sua vida cotidiana em uma favela de São Paulo, ao passo que Lélia Gonzalez foi uma antropóloga influente, professora da PUC-Rio, ativista política e teórica dos anos 1960 aos anos 1990. Ela é considerada uma das principais—senão a maior—feminista negra no Brasil.

Embora Carolina Maria de Jesus tenha se tornado famosa internacionalmente, ela nunca foi rica, nem foi capaz de publicar a maior parte de sua obra. Apenas quatro de seus livros chegaram ao público em geral e geraram renda para ela enquanto viva, a partir de pilhas de cadernos nos quais ela havia escrito. A maior parte de seu trabalho foi publicada apenas décadas após sua morte e alguns textos ainda estão sendo publicados. Alguns de seus cadernos estão espalhados pelo Brasil. Serão organizados por sua filha Vera Eunice de Jesus e pela escritora Conceição Evaristo, na esperança de fazer justiça ao seu legado.

Foto: Acervo UH/Folhapress

Da mesma forma, a voz e as teorias de Lélia Gonzalez ecoaram pela América Latina—e além—por mais de 50 anos, mas apenas dois de seus livros foram publicados na década de 1980, enquanto ela estava viva. Até agora, nunca houve uma editora disposta a trabalhar com seus extensos escritos sobre a condição das mulheres negras e das populações negras e indígenas na América Latina. Uma de suas obras seminais, “Por um Feminismo Afro Latino Americano”, só recentemente se tornou um livro, uma coleção de ensaios recém-publicada reunindo seus escritos de três décadas.

Duas vozes proeminentes do feminismo negro brasileiro de hoje, a filósofa Djamila Ribeiro e a estudiosa feminista Carla Akotirene, discutiram o trabalho de Lélia em um recente evento digital da FLUP 2020 moderado pela jornalista do O Globo Flávia Oliveira.

Lélia atuou internacionalmente ao longo de décadas e influenciou gerações de intelectuais negros, incluindo pensadores como Angela Davis—que disse a uma multidão de fãs brasileiros no ano passado: “Aprendo mais com Lélia Gonzalez do que vocês poderiam aprender comigo”. Lélia cunhou o termo “amefricanidade” para designar experiências tanto de negros quanto de povos indígenas colonizados nas Américas.

No evento virtual, Djamila disse, que ao ler Lélia pela primeira vez “o mundo se abriu para mim” por meio da compreensão de que “era possível pensar e se afirmar a partir da própria perspectiva das mulheres negras”.

A escrita de Lélia, lembra Djamila, reforça uma perspectiva interseccional sobre o feminismo: o reconhecimento de que “as mulheres negras vivem em um gênero racializado”, diz ela. É parte de uma “luta contra todas as formas de segregação… Um movimento revolucionário não é uma forma de lutar por algo que nos interessa, mas por um projeto alternativo da sociedade”.

Cada vez mais, as ideias do feminismo negro brasileiro estão ganhando força na sociedade em geral—evidenciado não apenas pelas escolhas das escritoras homenageadas na FLUP este ano, mas também pelas eleições de 2020, onde mulheres negras ficaram entre as candidatas a vereadores mais votadas em numerosas capitais do Brasil.

Lélia, que morreu em 1994, foi enfática ao dizer que o feminismo transformador não deveria ser escrito apenas por meio de uma linguagem acadêmica complicada. Ela escreveu muitas vezes sobre a importância da gramática informal que chamou de pretuguês. Djamila descreveu isso como “coragem epistemológica” e um passo essencial para o processo de descolonização, ao reconhecer “o legado linguístico dos povos africanos”, inclusive para o papel central que a oralidade desempenha na produção de conhecimento de raiz africana. Algumas amigas falavam que “Lélia era uma griot, falava muito”, distanciando Lélia e sua produção de um ideal eurocêntrico. Griots eram os poetas viajantes da África Ocidental.

Carla Akotirene vê o trabalho de Lélia como parte de um projeto maior de reconhecimento das contribuições inovadoras de brasileiros negros que muitas vezes não são creditados por suas ideias. É importante, ela argumenta, enfatizar que essa anulação e invisibilização da capacidade intelectual dos oprimidos permite a consagração de sua criminalização.

Lélia, doutora em antropologia, atuou muito além da esfera acadêmica, que Djamila e Carla descreveram como uma lição para pensadores políticos e ativistas de hoje. Em particular, elas falaram da importância das mídias sociais. Djamila disse que ser ridicularizada como uma “blogueirinha”, no passado, não mudou sua convicção de que “as redes sociais permitem a comunicação com as pessoas indiscriminadamente. Em um mundo onde o conhecimento é para poucos, devemos democratizar o saber”. Carla disse que isso cria possibilidades para que uma “trabalhadora doméstica tenha acesso à informação”.

Os palestrantes destacaram que tanto Lélia Gonzalez quanto Carolina Maria de Jesus são exemplos do que a escritora Conceição Evaristo chamou de escrevivência. Este é um método negro de escrever sobre seu próprio povo, feito de três elementos: corpo, condição e experiência. A escrevivência une a dimensão subjetiva do ser negro, sua representação e seu corpo.