Perder quem se ama e não poder chorar essa dor é a cruel realidade para mulheres na Maré e em outras regiões periféricas do Brasil

Por Daniele Moura e Tamyres Matos

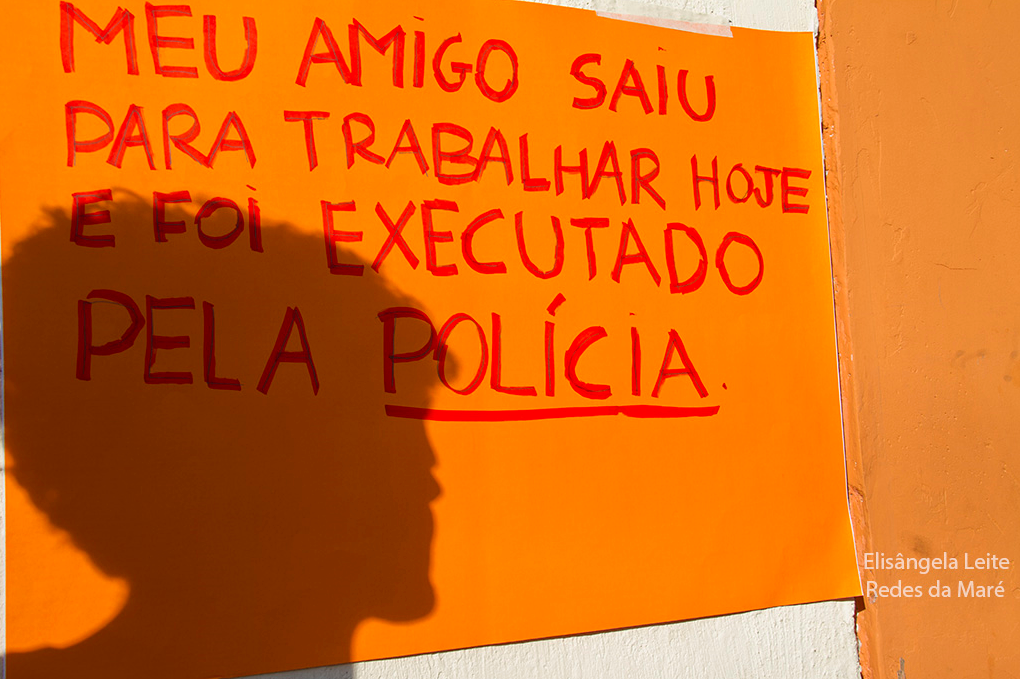

Vidas que valem menos. Mortes que não podem ser lamentadas. Cotidianamente, moradores de favelas e periferias vivem a relativização da importância de algumas existências, um dos resultados da política bélica de (in)segurança pública. Os reflexos da violência urbana derrubam corpos negros pelo chão e essa situação ganha um caráter perigoso de normalidade. E, mesmo após viver a perda mais dolorosa que provavelmente a vida irá lhes impor, as mães destas vítimas — em sua maioria jovens — não têm o direito de sofrerem por essa dor, por vergonha e/ou medo.

A auxiliar de serviços gerais Jaqueline Tomaz dos Santos conta que seu filho foi assassinado em uma ação da polícia em 2017. F., de 17 anos, trabalhava vendendo pipoca, biscoitos e refrigerantes entre as passarelas 8 e 10 da Avenida Brasil. Durante uma ação da polícia, os dois rapazes que estavam com ele correram, mas o caçula de Jaqueline perdeu sua vida, provavelmente, por não ter entendido o comando dos policiais em questão: o jovem não correu porque era surdo.

“O defensor público me falou que os policiais devem ter pedido para os meninos saírem da pista e os outros não morreram porque se jogaram no chão. Eles correram, senão também iriam morrer. Meu filho não correu. Eu não tive direito ao luto, eu tive luta pra conseguir dinheiro para pagar o enterro do meu filho no Caju. Não tive ajuda do Estado, a ajuda que eu tive foi da comunidade, que me emprestou dinheiro para não deixar o corpo do meu filho em cima da terra”, relembra.

Com o processo do caso do jovem arquivado, Jaqueline ainda se sente no papel de provar que sua morte foi resultado de uma ação criminosa de representantes do Estado. Durante a entrevista, ela reforça a todo momento: “Ele não era bandido, vendia suas mercadorias todos os dias.” E se defende das acusações que são feitas em casos como o do seu filho: “Se ele fosse bandido, ele teria corrido; se ele fosse bandido, estaria de pistola. Tiraram a vida do meu filho porque ele não correu, ele não escutava.”

Dificilmente casos como este recebem a devida atenção, pois boa parte da sociedade assume que o jovem que morreu tem algum tipo de “culpa no cartório”. O luto de mães como Jaqueline se torna proibido, recriminado por vizinhos, amigos e, até mesmo, familiares. O caso da administradora Clarisse(*) também nos traz essa reflexão. Ela perdeu o filho de 26 anos há três anos, vítima de grupos civis armados na Maré.

O rapaz deixou dois filhos; segundo a mãe, nunca se envolveu com o crime. Sem ter descoberto o que motivou a morte do rapaz, Clarisse sofreu ameaças para que não apelasse pela investigação do caso. “Não viver o luto de um filho morto a tiros na comunidade por estes grupos é como viver na ditadura do medo. Você não pode falar, não pode se expressar, se comprometer, você tem que viver o luto dentro de você, dentro de casa, onde ninguém possa apontar o dedo ou chamar sua atenção. Você é prisioneira do medo”, desabafa Clarisse.

Lidiane Malanquini, pesquisadora e coordenadora do Eixo de Segurança Pública e Acesso à Justiça da Redes da Maré, diz que é comum que o direito ao luto seja negado, individual e coletivamente, aos moradores de favelas e periferias brasileiras. Em sua tese de doutorado ‘Ninguém cria um filho pra morrer’: reflexões sobre mortes e moralidades em uma favela carioca, a pesquisadora analisa os critérios de julgamento que cercam a situação e de que maneira o perfil racial das vítimas influencia a resposta social a essas mortes.

“Não é todo bandido que pode ser morto ou tem mais chances de ser assassinado; é um bandido específico, que comete um determinado tipo de crime. Isso não é uma coisa que foi inventada como ‘mirar na cabecinha e atirar’; são discursos que recebem apoio velado da sociedade para que a polícia os ponha em prática. Então, não é o policial que vai lá e atira sozinho, existe toda uma sociedade que legitima esses crimes, que não se choca e não se mobiliza quando eles acontecem”, explica Lidiane, referindo-se especificamente às mortes com participação de policiais.

Discriminação atravessa estágios do luto

“Mas ele era vagabundo.” Essa é a frase que uma mãe mareense ouviu de um representante do Estado ao tentar entender como seu filho havia morrido, horas depois de receber a pior notícia da sua vida. Não importava que ele estivesse desarmado e de costas; do ponto de vista do policial, aquela vida era menos legítima e, portanto, a dor daquela mulher não tinha validade. O relato foi compartilhado com um grupo de mulheres que perderam seus familiares no contexto da violência urbana na sede da Redes da Maré em outubro de 2021.

“Quando morre um jovem branco na Vieira Souto (Ipanema) ou em outros bairros não periféricos, ninguém pergunta se ele era envolvido ou não [com o crime]. Ninguém questiona o direito de viver desse jovem, ninguém vai cercear o direito dessa mãe de viver seu luto. Em contrapartida, quando morre alguém na favela, o primeiro movimento é perguntar se o jovem era envolvido. Essa situação é atravessada pelas questões de classe, raça e local de moradia, além das modalidades de crimes passíveis de morte ou não”, observa a pesquisadora.

É sempre importante lembrar que, dentro da lei, a polícia não tem o direito de matar ninguém — tenha ou não a pessoa envolvimento com atividades criminosas. No Brasil não há pena de morte. “É como se a morte dessas pessoas fosse justificada pela atuação delas em grupos armados, em atividades ilícitas, esquecendo que a gente não tem pena de morte no Brasil. Toda e qualquer pessoa que perde um familiar tem direito de viver um luto, principalmente mães. Mas, em casos específicos, esse luto é proibido. Ele tem que ser escondido, não pode ser público”, afirma Lidiane.

Durante a conversa, Jaqueline chora incontáveis vezes ao descrever a dor do silenciamento. “Eu sou muito calada, não converso com ninguém. Fui ao teatro com as meninas [do grupo de Mães da Maré] e só chorei. Meu outro filho não me procura porque ele acha que a culpa é minha; era eu que comprava as coisas para o meu caçula vender. Meu filho morreu por minha causa… [Chora.] Você acha que eu vou esquecer isso? Quem vai tirar isso da minha cabeça? Só quando Deus me finalizar, até lá, para o resto da minha vida, tenho que viver imaginando isso”, acredita, assumindo uma culpa sem sentido.

Para Clarisse, essa é uma dor silenciosa a ser carregada pelo resto da vida, mas a incomoda a maneira como isso é feito: “Eu nasci e cresci aqui na Maré. Gostaria de ser livre para viver esse luto, que é recluso, fechado. Teve gente que se afastou de mim, teve gente que não quis falar comigo e tem gente que não me dirige a palavra até hoje.”

Durante a construção de sua pesquisa, Lidiane conversou com algumas dessas mães e há diversos pontos de contato na forma como elas lidam com a dor inominável. “Nas conversas com ela (mãe que perdeu o filho acusado de envolvimento com grupos civis armados), pude compreender que existia dor, sofrimento e desespero pela morte do seu filho, mas que precisavam ser recolhidos e mantidos em sigilo. A sensação que tive durante as conversas é que aquela mulher não se permitia viver o luto em público, mas que tinha um processo que não dividia com terceiros”, consta no texto do estudo.

A hipótese defendida pela pesquisadora é que há uma série de moralidades sobre a possível atuação de jovens em redes criminosas junto à responsabilidade da mulher na criação dos filhos, e isso interfere na construção do luto dessas mulheres. As mortes de crianças e inocentes geram compaixão, enquanto mortes brutais e intencionais de rapazes muito jovens — mas potencialmente “envolvidos” — não ganham tamanha visibilidade, não geram comoção pública, nem mesmo quando a brutalidade é injustificada.

(*) Clarisse é o nome fictício porque a entrevista prefere não se identificar